提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

2025年上半年中小学教师资格考试

教育知识与能力(小学)真题及参考答案

一、单项选择题:下列各题的备选答案中,只有一项是最符合题意的,请把这个答案选出。(本大题共20小题,每小题2分,共40分)

1.我国古代教育注重培养“修己治人”的治世人才,这种教育目的在取向上属于( )。

A.文化本位论

B.个人本位论

C.社会本位论

D.生活本位论

1.【答案】C

解析:本题考查教育目的的价值取向。教育目的的价值取向包括社会本位论、个人本位论、教育无目的论等。其中,社会本位论的观点是从社会发展需要出发,注重教育的社会价值,主张教育的目的是培养合格公民和社会成员。教育是国家的事业。题干中,“修己治人,培养治世人才”是为国家培养治理社会的人才,体现了社会本位论的观点。C项正确。

A项:文化本位论的教育目的观强调教育应围绕文化这一范畴来进行,用“文化”来统筹教育、社会、人三者之间的关系,其最终目的在于唤醒人们意识,使其具有自动追求理想目标价值的意志,并使文化有所创造,形成与发展新的文化。与题干不符,排除。

B项:个人本位论主张确定教育目的应从人的本性、本能需要出发,使人的本性和本能得到高度发展。而题干强调的是教育目的应从社会需要出发。与题干不符,排除。

D项:生活本位论把教育目的与受教育者的生活紧密联系在一起,他们或提出教育要为未来生活做准备的“教育准备生活说”,或以为教育即是生活本身而提出“教育适应生活说”。与题干不符,排除。

故正确答案为C。

2.“授之以鱼,不如授之以渔”,这表明教育应注重指导学生( )。

A.学会学习

B.学会生存

C.学会交往

D.学会合作

2.【答案】A

解析:本题考查的是基础教育课程改革的目标。“授人以鱼不如授人以渔”的意思是传授给人既有知识,不如传授给人学习知识的方法,发展学生的能力,让学生学会学习。A项正确。

B、D两项:1996年联合国教科文组织发表的报告《教育——财富蕴藏其中》标志着终身教育体系的最终形成。其中提出“终身教育建立在4个支柱基础上”,这“4个支柱”是指“学会认知”“学会做事”“学会共同生活”(又称“学会合作”)和“学会生存”。与题干不符,排除。

C项:为干扰项,排除。

故正确答案为A。

3.李老师在“学会垃圾分类”主题班会上,要求学生在家里负责倒垃圾,养成分类倒垃圾的良好习惯,为改变垃圾乱倒的现象贡献一份力量。根据德育模式分类,李老师采用的是( )。

A.道德认知模式

B.社会行动模式

C.价值澄清模式

D.道德体谅模式

3.【答案】B

解析:本题考查德育模式。学校德育模式主要包括道德认知发展模式、体谅模式、社会模仿模式(社会学习模式)、价值澄清模式、社会行动模式、关怀德育模式、集体教育模式,等等。其中,社会行动模式是美国教育学家弗雷德·纽曼等人创建的一种道德教育课程模式。社会行动模式把重点放在公民行动上,强调每个公民都有对公共事务施加影响的权利和自觉行为。“环境能力”是社会行动模式的核心概念,指对环境造成特定后果的行动能力,包括物质能力、人际能力和公民能力。道德行动的前提是采取行动的能力,道德教育的关键是培养和提高学生的行动能力,因此,社会行动模式特别强调培养学生的环境能力,特别是培养学生的公民行动能力。B项正确。

A项:认知模式的代表人物皮亚杰和科尔伯格。主要主张是当代教育理论中流行最为广泛且占据主导地位的德育学说。它假定人的道德判断力按照一定的阶段和顺序从低到高不断发展,道德教育的目的就在于促进儿童道德判断力的发展及其行为的发生。与题干不符,排除。

C项:价值澄清模式的代表人物是拉斯和哈明。主要主张是着眼于价值观教育,试图帮助人们减少价值混乱,并通过评价过程促进统一的价值观的形成。其目的是通过选择、赞扬和实践过程来增进富于理智的价值选择。与题干不符,排除。

D项:体谅模式的代表人物是彼得·麦克费尔。主要主张是把道德情感置于中心地位。假定与人友好相处是人类的基本需要,满足这种需要是教育职责。道德教育重在增强学生的人际意识和社会意识,引导学生学会关心、学会体谅。与题干不符,排除。

故正确答案为B。

4.小学生通常会自然亲近、信赖和崇拜教师,模仿教师的行为举止。这说明小学生具有( )。

A.向师性

B.发展性

C.可塑性

D.定向性

4.【答案】A

解析:本题考查学生的特点。从学生自身特点看,学生具有可塑性、依赖性和向师性。其中,学生具有向师性指的是学生入学后,会自然地亲近、信赖、尊敬甚至崇拜教师,把教师作为获取知识的智囊、解决问题的顾问、行为举止的楷模。教师劳动的示范性特点是由学生的可塑性、向师性心理特征决定的。A项正确。

B项:发展性强调学生是发展中的人,学生具有很大的发展的可能性与可塑性。与题干不符,排除。

C项:可塑性。学生处于身心发展的形成时期,各方面尚未成熟,具有很大的潜力,具有“染于苍则苍,染于黄则黄”的特点。

D项:为干扰项,排除。

故正确答案为A。

5.教育目标由**构成,下列四个教育目标中,按“从宏观到微观”依次是( )。

①培养目标

②教育目的

③教学目标

④课程目标

A.①②③④

B.①③②④

C.②①③④

D.②①④③

5.【答案】D

解析:本题考查教育目的的层次结构。教育目的的层次结构由宏观到微观是国家的教育目的、各级各类学校的培养目标、课程目标与教师的教学目标。国家的教育目的居于第一个层次,是由国家提出的。国家的教育目的是国家对培养人的总的要求,规定着各级各类教育培养人的总的质量规格和标准要求。培养目标是教育目的的具体化,是结合教育目的、社会要求和受教育者的特点制定的各级各类教育的培养要求。课程目标是对特定教育阶段的课程进行的价值和任务界定,是特定教育阶段的学校课程所要达到的预期结果。教学目标是教育者在教育教学的过程中,在完成某一阶段(如一节课、一个单元或一个学期)工作时,希望受教育者达到的要求或产生的预期变化。D项正确。

A、B、C三项:均为干扰项。与题干不符,排除。

故正确答案为D。

6.学校要求学生承担力所能及的家务劳动,但许多家长认为孩子们的任务是学习,不需要做家务。对此,学校应加强家校合作,并在德育中注意贯彻( )。

A.正面引导原则

B.理论联系实际原则

C.教育一致性与连贯性原则

D.集体教育与个别教育相结合原则

6.【答案】C

解析:本题考查德育原则。教育影响的一致性原则是指进行德育应当有目的、有计划地把来自各方面对学生的教育影响加以组织、调节,使其相互配合,协调一致,前后连贯地进行。题干中强调家校合作体现了该原则。C项正确。

A项:为干扰选项。与题干不符,排除。

B项:理论联系实际教学原则是指教学要以学习基础知识为主导,从理论与实际的联系上去理解知识,注意运用知识去分析问题和解决问题,达到学懂学会、学以致用的目的。与题干不符,排除。

D项:集体教育和个别教育相结合原则是指在德育过程中,教育者要善于组织和教育学生热爱集体,并依靠集体教育每个学生,同时通过对个别学生的教育,来促进集体的形成和发展,从而把集体教育和个别教育有机结合起来。与题干不符,排除。

故正确答案为C。

7.小学生在体育课上不慎摔倒,摔伤了膝盖,教师首先应采取的措施是( )。

A.热敷贴

B.贴上创可贴

C.用弹性绷带加压包扎

D.清洗伤口并涂抹无菌药品

7.【答案】D

解析:本题考查小学生常见外伤的处理。当学生出现擦伤时,可采取下列措施进行解决:①用干净的清水或生理盐水清洗伤口处的杂物②盖上消毒纱布,按压止血③外用创可贴或云南白药④每天换2次药,保持伤口通风,避免感染、红肿。故教师首先应采取的措施是清洗伤口。D项正确。

A、B、C三项:均不是学生出现擦伤首先需要做的。与题干不符,排除。

故正确答案为D。

8.陈老师在教学轴对称图形时,不仅运用的常见的 ,还用

,还用 等图形进行教学,这属于( )。

等图形进行教学,这属于( )。

A.实物直观

B.语言直观

C.变式分析

D.描述分析

8.【答案】C

解析:本题考查变式。变式指通过保持概念的关键特征而变化那些非关键特征,从而构成表现形式不同的例证。题干中的老师讲轴对称图形,不仅举了常规的图形,还列举了其它图形,目的就是为了突出轴对称图形的本质。C项正确。

A项:实物直观即直接感知要学习的实际事物而进行的一种直观方式,包括观察各种实物、收集标本、实验、参观等活动。与题干不符,排除。

B项:言语直观是在形象化语言的作用下,通过学生对语言的物质形式(语音、字形)的感知及对语义的理解而进行的一种直观形式。与题干不符,排除。

D项:为干扰选项。与题干不符,排除。

故正确答案为C。

9.遗传决定论认为,遗传在个体心理发展中起决定作用,下列理论或观点中,支持遗传决定论的是( )。

A.洛克的白板说

B.华生的刺激反应理论

C.斯金纳的操作性条件作用理论

D.高尔顿的名人家谱调整结论

9.【答案】D

解析:本题考查个体身心发展的动因理论。内发论(遗传决定论)强调人的身心发展的力量主要源于人自身的内在需要,身心发展的顺序也是由身心成熟机制决定的。内发论强调遗传在人的发展中的决定作用。内发论(遗传决定论)的代表人有孟子、弗洛伊德、威尔逊、格赛尔、高尔顿等。D项正确。

A、B、C三项:均为外铄论的代表人。与题干不符,排除。

故正确答案为D。

10.教师在板书生字时,常把形近字相异的部分用彩色彩笔标出,以凸显区别。这一方法适用于知觉的( )。

A.整体性

B.选择性

C.理解性

D.恒常性

10.【答案】B

解析:本题考查知觉的基本特性。知觉的基本特性包括选择性、整体性、理解性和恒常性。其中,选择性是人在知觉过程中把知觉对象从背景中区分出来优先加以清晰地反映的特性。题干中教师把形近字相异部分用彩笔标出体现了选择性。B项正确。

A项:整体性是人在知觉时,并不是把知觉对象感知为个别孤立的部分,而是总把它知觉为统一的整体。与题干不符,排除。

C项:理解性是指在知觉过程中,人们总是根据已有的知识经验来解释当前知觉的对象,并用语言来描述它,使它具有一定的意义。与题干不符,排除。

D项:恒常性是指在不同的物理环境中,从不同的角度、不同的距离知觉某一熟知的物体时,虽然该知觉对象的物理属性(大小、形状、明度、颜色等)受环境情况的影响而有所改变,但是对它的知觉却保持相对稳定性。与题干不符,排除。

故正确答案为B。

11.洛伦兹在动物行为中发现,小鸭子出生后不久,对特定的某种刺激或对象产生了偏好和追随效应,这种现象是( )。

A.移情现象

B.投射现象

C.依恋现象

D.印刻现象

11.【答案】D

解析:本题考查印刻现象。奥地利生态学家劳伦兹在研究动物心理的印刻现象时提出了关键期的概念。其实验过程是:劳伦兹让出生后 10 ~ 16 个小时的小鸭子先看到他自己,于是,小鸭子把最先看到的活动的物体当作了妈妈。小鸭子在出生后不久所遇到的某一种刺激或对象(母鸡、人或电动玩具),会印入它的感觉之中,使它对这种最先印入的刺激产生偏好和追随反应。当以后再遇到这个刺激或与这个刺激类似的对象或刺激时,就会引起它们的偏好或追随行为。但是,如果小鸭子在孵出蛋壳较久之后才接触到外界的活动对象,它们就不会出现上述的偏好或追随行为。这一现象被劳伦兹等称为“印刻”。D项正确。

A项:移情是指在心理咨询中,来访者将自己过去对生活中某些重要人物的情感或态度投射到咨询师身上的过程。与题干不符,排除。

B项:投射效应是指因个体具有某种特性而推断他人也具有与自己相同特性的社会心理现象,即“以己度人”“将心比心”,认为自己有某种言行和需要,别人也一定会有类似的言行和需要。与题干不符,排除。

C项:依恋是婴儿与主要抚养者之间的最初的社会性联结,也是情感社会化的重要标志。与题干不符,排除。

故正确答案为D。

12.下面不属于儿童注意与多动障碍核心特征的是( )。

A.多动性

B.冲动性

C.智力低下

D.注意涣散

12.【答案】C

解析:本题考查多动症。多动症也称儿童多动综合征,是一种以行为障碍为特征的儿童综合征,多在儿童7岁时就有异常表现。多动症的核心问题是注意障碍,患儿常常表现出缺乏自我控制能力。其具体表现有:①活动过多,②注意障碍,③冲动行为,④学习困难。C项与题干相符,当选。

A、B、D三项均符合注意缺陷与多动症的表现。智力低下不属于注意缺陷与多动症的表现,与题干不符,排除。

本题为选非题,故正确答案为C。

13.在教学《乌鸦喝水》一课时,程老师让学生动手放小石子,以理解乌鸦是怎样喝到水的,他运用的教学方法是( )。

A.讲授法

B.实验法

C.练习法

D.演示法

13.【答案】B

解析:本题考查教学方法。实验法是指学生在教师的指导下,使用一定的仪器和设备,在一定条件下引起某些事物和现象产生变化,进行观察和分析,以获得知识和技能的方法。题干中,在老师的指导下,学生往瓶子中放小石子理解乌鸦是怎么样喝到水的,体现了实验法。B项正确。

A项:讲授法是教师运用口头语言系统向学生传授知识的一种方法。它既可用于传授新知识,也可用于巩固旧知识,是整个教学方法体系中运用最多、最广的一种方法。与题干不符,排除。

C项:练习法。练习法是学生在教师的指导下运用所学知识独立地进行实际操作,以巩固知识、形成技能的方法。练习法可以有效地发展学生的各种技能技巧,对培养学生的意志品质也有重要作用。与题干不符,排除。

D项:演示法是教师通过展示实物、直观教具,进行示范性的实验或采取现代化视听手段等指导学生获得知识或巩固知识的方法。与题干不符,排除。

故正确答案为B。

14.选择与组织小学课程内容依据三个方面,除了社会和知识外,还包括( )。

A.儿童

B.家长

C.教师

D.校长

14.【答案】A

解析:本题考查组织课程内容的依据。课程内容是课程目标的具体化。因而,从总体上说,制约课程内容选择的直接依据是课程目标;具体地说,制约课程内容选择的因素主要包括社会因素、学生(儿童)因素和学科因素。题干中,组织课程内容依据,除了社会、知识,还有学生(儿童)因素。A项正确。

B、C、D三项:均为干扰项。与题干不符,排除。

故正确答案为A

15.教学古诗《春晓》时,教师首先播放有关春天的视频,引导学生感受诗歌**意境。这种导入方法是( )。

A.情境导入

B.悬念导入

C.故事导入

D.直接导入

15.【答案】A

解析:本题考查课堂导入的类型。课堂导入的类型有:直接导入,复习导入(温故导入),情境导入,问题导入,悬念导入(设疑导入),实例导入,审题导入,故事导入,游戏导入等。其中,情境导入是指教师通过形象直观的画面和生动有趣的语言为学生创设一定的情境,引导学生展开丰富的联想,使其产生身临其境的感受,从而唤起学生情感上的共鸣,并自然地进入学习状态的一种导入方法。题干中,教师先播放有关春天的视频,引起学生感受诗歌的意境,属于情境导入。A项正确。

B项:悬念导入(设疑导入)是指在教学中,创设带有悬念性的问题,给学生造成一种神秘感,从而激起学生的好奇心和求知欲的一种导入方法。与题干不符,排除。

C项:故事导入是指教师通过讲述与教学内容有关的故事,从而引出新知识的导入方法。与题干不符,排除。

D项:直接导入是指教师直接阐明本节课的学习内容、目标和要求的导入方法。直接导入是最简单和最常用的一种导入方法。与题干不符,排除。

故正确答案为A。

16.我国综合课程从小学一年级开始实行,下面哪些活动是属于课程中的( )。

①考察探究

②社会服务

③设计制作

④职业体验

⑤自我服务

A.①②③④

B.②③④⑤

C.①②③⑤

D.①③④⑤

16.【答案】A

解析:本题考查综合实践活动课程的内容范畴。《大中小学综合实践活动课程指导纲要》将综合实践活动方式分考察探究、社会服务、设计制作、职业体验及其他他活动指团队教育类活动。①考察探究:通过观察、实验、调查等活动培养科学探究能力,属于跨学科实践的核心形式。②社会服务:组织社区服务、公益活动等,强化社会责任意识,体现综合课程的社会实践属性。③设计制作:开展手工制作、技术设计等创造性活动,提升动手能力和创新思维,契合劳动与技术教育目标。④职业体验:通过模拟职业场景、角色扮演等活动进行生涯启蒙教育,帮助学生了解职业特点。①②③④正确。⑤自我服务:主要指个人生活技能训练(如整理物品、个人卫生等),虽属劳动教育范畴,但未纳入综合实践活动课程的四大核心类型。A项正确。

B、C、D三项:均为干扰选项。与题干不符,排除。

故正确答案为A。

17.为了巩固所学知识,不仅要记住知识,还要学会思考所学的知识是否正确,并逐渐付诸于实践。苏霍姆林斯基的这段话体现了哪个教学原则( )。

A.启发性原则

B.量力性原则

C.循序渐进原则

D.理论联系实际原则

17.【答案】D

解析:本题考查教学原则。理论联系实际教学原则是指教学要以学习基础知识为主导,从理论与实际的联系上去理解知识,注意运用知识去分析问题和解决问题,达到学懂学会、学以致用的目的。题干中不仅要记住知识,还要学会思考所学的知识是否正确,并逐渐付诸于实践属于理论联系实际原则。D项正确。

A项:启发性教学原则是指在教学中教师要承认学生是学习的主体,注意调动他们的学习主动性,引导他们独立思考,积极探索,生动活泼地学习,自觉掌握科学知识,提高分析问题和解决问题的能力。与题干不符,排除。

B项:量力性教学原则是指教学的内容、方法、分量和进度要适合学生的身心发展,使他们能够接受,但又要有一定的难度,需要他们经过努力才能掌握,以促进学生的身心发展。与题干不符,排除。

C项:循序渐进教学原则是指教学要按照学科的逻辑系统和学生认识发展的顺序进行,使学生系统地掌握基础知识、基本技能,形成严密的逻辑思维能力。循序渐进的“序”,包括教材内容的逻辑顺序、学生生理节律的发展顺序、学生认识能力发展的顺序和认识活动本身的顺序,是这四种顺序的有机结合。与题干不符,排除。

故正确答案为D。

18.某学校设立学习进步奖,凡是在学习中有进步的都可以获得这个奖项,这体现了哪种教学评价?( )

A.内部评价

B.常模参照评价

C.目标参照评价

D.个体内差异评价

18.【答案】D

解析:本题考教学评价的类型。个体内差异评价是对被评价者的过去和现在或者个体内部的各个方面进行纵横比较,以判断其学习状况的评价。题干中,学校设立学习进步奖,凡是在学习中有进步的都可以获得这个奖项属于自己于自己进行比较。D项正确。

A项:内部评价也就是自我评价,是指由课程设计者或使用者自己实施的评价。内部评价的主体是自己。例:小明认为自己是一个乐观、开朗的好孩子。与题干不符,排除。

B项:相对性评价又称常模参照性评价,是运用常模参照性测验对学生的学习成绩进行的评价。它主要依据学生个人的学习成绩在该班学生成绩序列或常模中所处的位置来评价和决定他的成绩的优劣,而不考虑他是否达到教学目标的要求。与题干不符,排除。

C项:绝对性评价又称目标参照性评价,是运用目标参照性测验对学生的学习成绩进行的评价。它主要依据教学目标和教材编制试题来测量学生的学业成绩,判断学生是否达到了教学目标的要求,而不以评定学生之间的差异为目的。与题干不符,排除。

故正确答案为D。

19.李老师在“**以内的加减法”,这一章节进行教学设计时确定教学难点的依据是( )。

A.教师的教学能力

B.学生的接受能力

C.学习的知识结构

D.教学的设施条件

19.【答案】B

解析:本题考查确定重难点的依据。确定重难点的依据主要有教学内容、课程标准以及学生的知识基础和思维水平。其中,教学难点最重要的依据是学情(学生的接受能力)。题干中例如“**以内加减法”最重要的依据是根据学生的接受能力(如一年级学生具象思维主导)确定难点。B项正确。

A、C、D三项:均为干扰项。与题干不符,排除。

故正确答案为B。

20.在我国,为了改变课程管理过度集中的状况,我国实行国家地方学校三级课程管理,这种课程管理体现了( )。

A.课程的均衡性

B.课程的综合性

C.课程的适应性

D.课程的实践性

20.【答案】C

解析:本题考查课程的类型。我国实行国家、地方、学校三级课程管理。三级课程管理通过赋予地方和学校课程开发权,使课程能够适应不同地区经济发展水平、文化特点及学生个体差异,打破“一刀切”的集中管理模式。例如,地方课程可融入本土文化资源,校本课程可针对学生兴趣设计,均体现“因地制宜”的适应性原则。C项正确。

A项:课程结构的均衡性是指学校课程体系中的各种课程类型、具体科目和课程内容能够保持一种恰当、合理的比重。与题干不符,排除。

B项:课程结构的综合性是针对过分强调学科本位、科目过多和缺乏整合的现状而提出的。与题干不符,排除。

D项:干扰选项。与题干不符,排除。

故正确答案为C。

二、简答题:根据题目要求,回答下列问题。(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

21.简述学习与儿童心理发展的关系。

21.【参考答案】

学习与儿童心理的发展是一个相互影响、相互促进、相辅相成的辩证关系。一方面,学习促进儿童心理的发展;另一方面,学习在一定程度上受儿童心理发展已有水平的制约。

(1)学习对儿童心理发展有促进作用

学生在学习中不断促进自身认知、情感与社会性等各方面的心理发展。通过学习,儿童可以积累经验,建构更复杂的认知图式,从而跨越现有水平实现认知的发展。此外在学习情境中的合作与竞争有助于发展儿童的社会性,培养儿童的社会情感。

(2)儿童的心理现有水平会制约学习

儿童心理发展是有一定规律的,学习必须遵循儿童心理发展的规律,照顾学生的心理年龄特点。在儿童心理发展的各个不同阶段,应有不同的学习内容与形式。因此儿童的心理现有水平会制约学习。

综上所述,学习与儿童心理发展的关系是相互制约、相互影响的。儿童心理发展的已有水平为学习提供必要的心理基础与可能性,而学习又使心理发展的可能性变为现实,从而促进儿童心理的发展。

22.简述教研组如何促进教师的专业发展。

22.【参考答案】

(1)定期组织集体备课活动,实现教学资源的共建共享;

(2)开展公开课、示范课等教学观摩活动,进行教学反思;

(3)以校本课题为载体,组织教师开展行动研究;

(4)根据教师专业发展阶段制定分层培养计划;

(5)定期组织教学诊断活动,帮助教师调整教学策略;

(6)鼓励教师参与跨校教研、学术会议或教学竞赛;

(7)建立教师专业成长档案,将教研成果纳入考核。

23.简述问卷调查法的优点。

23.【参考答案】

问卷调查法的优点包括以下几点:

(1)方便实用、省时、花费少;

(2)标准化程度高;

(3)由于可以不署名,结论比较客观;

(4)能收集大样本的信息资料,收效大;

(5)便于整理和进行统计处理。

三、材料分析题:根据材料,回答对应的问题。(本大题共2小题,共40分)

(一)

二年级的一次公开课上,我按顺序把精美的卡片奖励给踊跃发言的同学。恰巧,小明得到了最大的一张卡片。

从那以后,我发现平时注意力不集中的小明听课状态有了明显好转,一个偶然的机会,小明的母亲对我说:“自从你给了他那个特殊奖励后,他对自己的要求严格了。”我很纳闷什么特殊奖励,原来小明告诉他母亲“公开课上我表现最好,所以老师把最大的卡片给了我”。他还把那张卡片贴在床头谁都不准碰,没想到我的一次无意之举,竟成了一个美丽的误会。

问题:(1)分析一次无意之举为什么成了美丽的误会?(10分)

(2)试述教师表扬与奖励学生的注意事项。(10分)

24.【参考答案】

(1)一次无意之举成了美丽误会的原因有:

①罗森塔尔效应(期望效应),它是指教师的期望或明或暗地被传送给学生,学生会按照教师所期望的方向来塑造自己的行为。材料中,教师无意中给予小明的“最大卡片”被小明认为是教师对他的认可与期望,这种期望的内化提升了他的学习动机和自我要求。

②恰当的归因有利于提升学生的学习动机。学生将成败归因于努力程度比归因于能力会产生更强烈的情绪体验。材料中,小明将获得奖励归因于“自己表现最好”即自身的努力,而非外部因素,如教师的无意之举。这种归因强化了他的自我效能感,认为努力与优秀表现直接相关,从而主动改善学习态度。

③正强化与自我激励,根据斯金纳的强化理论,正强化是指给予愉快刺激,从而增加其行为出现的概率。材料中,教师通过给予学生卡片,增强了小明发言的积极性。而他将卡片视为“荣誉象征”并展示,进一步转化为内在激励,形成良性循环。

④根据马斯洛需要层次理论,教师的无意之举满足了小明尊重的需要与归属与爱的需要,激发了其内在成长动力。这种情感联结促使他主动追求进步,以维持“优秀学生”的自我形象。

(2)奖励作为一种管理手段,固然能提高学生的自觉性、主动性和积极性,但奖励并不都是有效的,教师实施表扬与奖励须注意以下问题:

第一,教育学生认清奖励的宗旨。奖励是实现教育的的手段,不是目的,要引导学生注重奖励的象征意义,而不能只注重奖励的形式。

第二,奖励的指向不仅是成功的结果,而且要指向追求成功的过程。

第三,制定科学的奖励标准。要注意以下两种情况:一是奖励不能高不可攀,二是奖励标准要因人而异。

第四,奖励要灵活运用,形式多样。应根据学生不同的年龄特点,以及任务难度的增加、学生的发展改进奖励的方法,制定有趣的奖励形式。

第五,慎用物质奖励,要重视精神上的鼓励。

第六,运用奖励要恰当适度。奖励的适度性主要表现在频率和程度两个方面,不能过频地、无原则地滥用奖励;奖励的级别要和学生的成就相当,过高或过低的奖励都会降低奖励的功效。

第七,奖励要具体而简明,说明奖励的具体原因。

(二)

材料:张老师教学“千克的认识”这节课时,让学生做一个猜体重的游戏,他先请最瘦的丁丁起来,让大家猜一猜他的体重。当一位同学说出一个数字时,丁丁就作出相应的反应“轻了”“重了”,直到大家猜到他26千克为止,同学们兴趣盎然。为提高大家对千克的认识,张老师又请班里最重的壮壮同学起来。谁知话音刚落,教室里开始躁动起来:“他那么胖,起码有50千克”“他太胖了,有三个丁丁那么重”,壮壮气得面红耳赤愤怒喊道:“我胖,关你们啥事儿!”同学们哄堂大笑,有的还幸灾乐祸地说:“快去减肥吧,你到底吃什么长成这样的呀!”学生的兴趣转移到了壮壮的胖上,场面失控了……

问题:(1)分析课堂场面失控的原因。(10分)

(2)谈谈教师备课时备学生应关注学生的哪些方面?(10分)

25.【参考答案】

(1)材料中课堂场面失控的原因在于教师违背了新课改下的教育理念,未真正“以学生为本”,忽视学生的心理需求。同时缺乏随机应变能力与课堂管理能力。具体来说包括以下几个方面:

①张教师备课不充分、活动设计不当,忽视了学生心理敏感性与隐私保护。新课改下的教学观指出教学从“关注学科”转向“关注人”,教师应关注每一位学生,关注学生的情绪生活和情感体验。材料中,张老师选择班级"最瘦"和"最重"的学生作为游戏对象,公开讨论体重,直接暴露学生身体特征,伤害到壮壮的自尊心,导致壮壮因被当众讨论体重而愤怒。

②张老师在活动前未明确“禁止人身评价”的规则。合理的课堂活动规则是活动顺利开展的基础。教师需提前预判干扰并制定应对策略。材料中,由于在活动前张老师未明确规则,导致学生偏离学习目标,关注点转向人身攻击。

③教师缺乏教育机智。教育机智是指教师能根据学生新的特别是意外的情况迅速而正确地做出判断,随机应变地及时采取恰当而有效的教育措施解决问题的能力。材料中,其他学生嘲笑壮壮时,张老师由于缺乏教育机智未及时制止或引导,放任“哄堂大笑”和“幸灾乐祸”,导致加剧矛盾。

④班级未形成正确的舆论与良好的班风。健康的舆论和班风是一种巨大的教育力量,对班级每个成员起到激励、鼓舞和约束的作用。材料中其他学生嘲笑壮壮“快去减肥”,反映班级缺乏尊重氛围。

(2)备课是教师根据学科课程标准的要求和本门课程的特点,结合学生的具体情况,选择最适当的表达方法和顺序,以保证学生有效地学习。教师在备课时备学生应关注以下情况:

①关注学生的心理特点与情感需求。学生的情感状态对学习效果有很大影响,教师应关注学生的自尊心与敏感性。案例中张老师仅选择“最瘦”和“最重”学生对比,未预判到让“最重”的壮壮当众称体重可能触发其自尊受损,忽视了学生的心理特点与情感需求。

②了解学生的知识基础。教师需要了解学生对即将学习的内容已经掌握了多少基础知识。这有助于教师调整教学内容的难易程度和深度,确保学生能够跟上课程进度。

③关注学生的能力差异。学生在认知能力、解决问题能力、创造力等方面存在差异。教师需要关注这些差异,以便为不同能力水平的学生提供适当的挑战和支持。

④评估学生的学习兴趣。学生对不同学科或主题的兴趣程度不同。了解学生的兴趣点可以激发他们的学习动力,使课堂更加生动有趣。教师可以尝试将学生的兴趣融入教学内容中。

⑤预测学生的学习障碍。教师需要识别可能导致学生学习困难的因素,如语言障碍、注意力缺陷、特殊学习需求等。通过提前准备,教师可以为学生提供必要的支持和资源,帮助他们克服障碍。

四、教学设计题:请根据所提供的教学材料和相关情况,按要求完成教学设计。(本大题共6小题,任选1小题作答,多答只按第1小题计分,共40分。考生可按所学专业方向,选择作答。26为中文与社会,27为数学与科学,28为英语,29为音乐,30为体育,31为美术)

(一)

认真阅读下列材料,并按要求作答。

26.根据上述材料完成下列任务:

(1)简述第一学段的字形教学包括哪些方面的内容。(10分)

(2)分析本文生字的特点。(10分)

(3)如指导一年级学生学习本文,请拟定教学目标并设计第一课时的教学活动。(20分)26.【参考答案】

(1)①认识有关人的身体与行为、天地四方、自然万物等方面的常用字;认识家庭生活、学校生活、社会生活中的常用字;学习书写笔画简单的字,初步体会汉字结构的主要特点。

②先认先写基本字,学习部首检字法,尝试发现汉字的一些规律,初步学习分类整理课内外认识的字;在生活中主动识字,发展独立识字能力。

③掌握汉字的基本笔画和常用的偏旁部首,能按基本的笔顺规则用硬笔写字,注意间架结构,初步感受汉字的形体美。努力养成良好的写字习惯,写字姿势正确,书写规范、端正、整洁。

(2)①这是一首充满童趣的儿歌,介绍了6种小动物的生活习性,儿歌中小动物一半是昆虫。

②本课要求认读的生字中“藏、造”是平舌音,“食、蜘、蛛”是翘舌音。“蜻、蜓、藏”都是后鼻音。“蜻蜓、蚂蚁、蜘蛛”都是虫字旁的字,而且是左形右声的形声字,“网”是象形字。

③本课要求会写的字中“间、迷、造、运、网”都是半包围结构的字,其中“迷、造、运”的偏旁都是走之,书写时先内后外,“间、网”书写时先外后内。“池、欢”都是左右结构,书写时左窄右宽。

(3)教学目标:

①学生会认“蜻、蜓”等12个生字,能够正确书写“间”“造”等7个生字,会读“蜻蜓展翅”等词语,掌握独立识字的能力,能够正确、流利、有感情地朗读课文。

②通过反复朗读,了解文章内容,提高朗读能力。

③提升审美鉴赏能力,形成初步语感。

④产生观察小动物,了解小动物的兴趣。

教学活动:

①导入新课:开课之初,利用多媒体给学生展示“蜻蜓”“蚂蚁”等动物的图片,引导学生仔细观看并说一说自己还知道哪些动物,借此引出本课课题。顺势板书课题。

②新课讲授

环节一:会读生字

教师利用生字卡片出示汉字“蜻、蜓”等字并示范朗读,学生跟读。

环节二:会认生字

教师板书生字“蜻、蜓”等字,利用替换偏旁部首法帮助学生识记汉字。如“蜻”,首先把汉字的“虫字旁”去掉,在剩余部分的基础上添加其他部首,如“三点水”“言字旁”等,请学生将“蜻”“清”“请”进行辨认归类识字,借此积累汉字。

环节三:会写生字

教师对“间、造”等字进行书写示范,边写边强调书写要点;指导学生在田字格里进行模仿书写,并予以纠正和鼓励。

环节四:理解字义

教师联系上下文和生活实际帮助学生理解词语含义;指导学生进行组词、造句练习,借此掌握词语含义。

③小结作业:师生共同总结本课内容,并引导学生课下搜集其他动物名称,借助生活识字。

(二)

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

27.请根据上述材料完成下列任务:

(1)本节课属于哪个课程领域?并说明每道例题的编写意图。(10分)

(2)如指导二年级学生学习材料内容,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计课堂教学的新授环节并说明设计理由。(20分)

27.【参考答案】

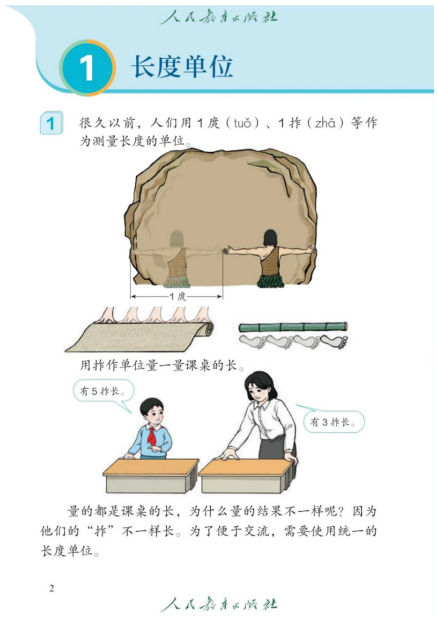

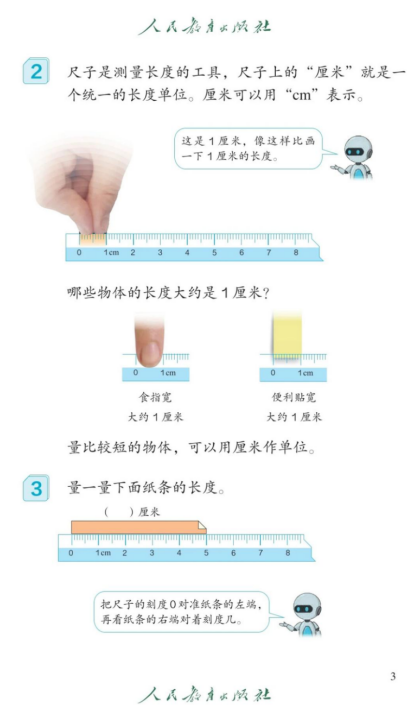

(1)材料中的内容主要是认识统一单位长度的必要性和认识长度单位厘米,属于“图形的认识与测量”领域。

材料中有3个例题:①例1材料首先呈现古人用庹量巨石的宽度、用拃量布的长度以及用脚长量竹竿长度的情境,接着通过用拃量同样大小课桌的长,让学生了解由于各人手的大小不同(如师、生),“拃”的长度也因人而异。从而体会到统一长度单位的必要性,并使学生初步体会测量就是用“单位”量。

②例2借助实际大小的厘米尺,让学生实际感知1厘米有多长,再通过比画、比较等操作活动加深学生对1厘米长度的认识。同时给出了表示厘米的符号“cm”,让学生了解。

③例3教学用厘米度量物体长度的方法。通过具体方法的指导,体会测量长度的本质,就是确定一段长度里包含多少个长度单位。从而领会为什么测量时,尺的刻度0要与所量物体的左端对齐。

(2)教学目标:

①了解长度单位的产生过程,理解统一长度单位的必要性,认识长度单位“厘米”及表示方法,会用尺子量物体的长度(限整厘米)。

②通过观察、操作的过程,培养量感,初步建立1厘米的长度观念。

③感受数学来源于生活又应用于生活,体会数学的文化价值。

(3)新授环节及设计理由:

层次一:了解长度单位的产生,体会统一长度单位的必要性。

教师活动:教师利用多媒体出示课本开头之前人们测量物体的方式图,提问:根据图示,说一说之前人们是用什么进行测量的?教师给予学生一定的时间,组织学生思考并抢答,教师评价。

学生活动:根据图示观察并作答,得出:用张开双臂、伸展的手指和脚的长度测量物体。

教师活动:教师向学生讲解之前人们是用自己身体有关的长度作为标准,并把它作为测量长度的单位去测量物体的长度,上面图中的长度单位分别是庹、拃和脚长。

教师活动:提问:你能用拃作单位量一量课桌的长吗?组织学生同桌两人合作进行测量,并记录结果,结束找招学生代表分享结果。教师评价总结。

学生活动:根据要求展开操作,并分享结果。预设:有5拃、4拃半、6拃等,大家的结果好像不是都一样。

教师活动:教师用拃测量课桌长度,有3拃长。进而提问:量的都是课桌的长,为什么结果不一样呢?引导学生思考并回答,生生互评。

学生活动:观察思考发现:因为大家的手不一样大,所以测量的结果不一样。

教师活动:根据学生的回答进行总给:用不同的长度单位测量物体的长度,结果也会不同,为了便于交流,需要使用统一的长度单位。进而强调统一长度单位的必要性。

层次二:认识厘米。

教师活动:教师用课件出示厘米尺的图片,提问:你观察到了什么?能给大家介绍一下自己的厘米尺吗?引导学生从刻度线、数字、尺上标注的单位几方面来认识厘米尺。组织学生根据目标问题四人一组进行讨论,教师进行巡视指导,交流讨论结束后,找学生代表分享讨论的结果。教师评价。

学生活动:进行观察思考,并分享结果。预设1:这一条一条的竖线是厘米尺的刻度线,刻度线很整齐,排列得很均匀。预设2:厘米尺上面还有一些数,0、1、2、3、4、5……。预设3:厘米尺上的文字“厘米”表示长度单位。

教师活动:根据学生的回答进行总结厘米的概念:厘米尺上的文字“厘米”表示尺子上一个大格的长度是1厘米,“厘米”是一个长度单位。这个单位在国际上通用,用英文字母表示是“cm”。强调“0”在尺子上表示起点,测量时,一般以“0”作为起点开始测量,而不是从尺的顶端开始测量。

教师活动:继续提问:哪些物体的长度大约是1厘米?教师给予学生一定的时间,组织学生思考并抢答。学生自评。

学生活动:根据问题探究出结论:食指宽、窄便利贴宽等大约是1厘米。

教师活动:教师讲解量比较短的物体,可以用厘米作单位。

层次三:用厘米量。

教师活动:准备一些整理米长的纸条,组织学生用厘米吃尝试测量这些纸条的长度。同桌两人一组进行操作,并分享测量的方式和结果,教师巡视指导并评价总结。

学生活动:根据要求展开活动操作。

教师活动:教师结合多媒体演示用厘米尺量物体长度的方法:注意把尺的0刻度对准纸条的左端,再看纸条的右端;纸条的右端对着几,这张纸条的长度就是几。

设计意图:通过设置问题,层层提问,利用提问法和引导法引导学生进行问题的思考并进一步讨论,体现了教师的主导作用。学生采用小组讨论和自主探究等多种学习方法进行问题的探究,能增强学生的合作交流、语言表达能力,体现学生主体性。

(三)

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

28.请根据上述材料完成下列任务:

(1)根据《义务教育英语课程标准(2022版)》,请简述英语课程内容的六要素及其相互关系。(8分)

(2)如指导5~6年级小学生学习,试拟定教学目标。(10分)

(3)根据拟定的教学目标,设计教学过程并说明理由。(22分)

28.【参考答案】

(1)英语课程内容由主题、语篇、语言知识、文化知识、语言技能和学习策略等要素构成。课程内容的六个要素是一个相互关联的有机整体,共同构成核心素养发展的内容基础。其中,主题具有联结和统领其他内容要素的作用,为语言学习和课程育人提供语境范畴;语篇承载表达主题的语言知识和文化知识,为学生提供多样化的文体素材;语言知识为语篇的构成和意义的表达提供语言要素;文化知识为学生奠定人文底蕴、培养科学精神、形成良好品格和正确价值观提供内容资源;语言技能为学生获取信息、建构知识、表达思想、交流情感提供途径;学习策略为学生提高学习效率、提升学习效果提供具体方式方法。

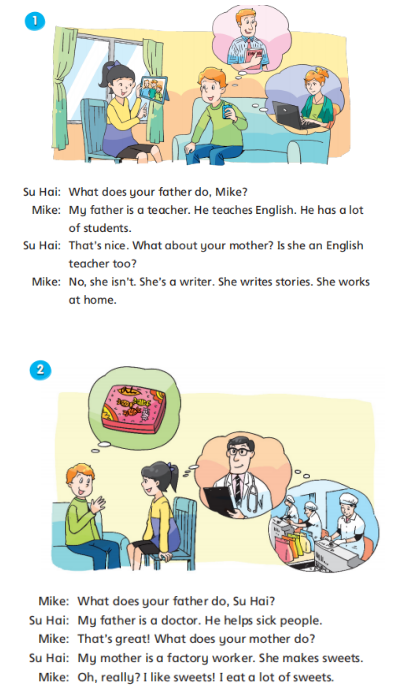

(2)【中文版】教学目标

① 语言能力。

学生能够理解新单词“a teacher,a writer,a doctor,a worker”的含义和用法,并掌握新句型“-What does your father/ mother do? -My father/ mother is ...”。

通过课堂活动,学生能够提高综合语言运用能力,并能准确运用新单词和新句型就新话题“父母的职业”进行简单交流。

② 文化意识。学生能形成正确的价值观和积极的情感态度。

③ 思维品质。学生可以运用英语进行独立和创造性的思考。

④ 学习能力。学生有努力提升英语学习效率的意识和能力。

【英文版】Teaching aims

① Language competence.

Students can understand the meaning and usage of the new words “a teacher, a writer, a doctor, a worker”, and master the new sentence patterns “-What does your father/ mother do? -My father/ mother is ...”.

Students can improve integrated language skills through classroom activities, and discuss the new topic of parents’ job using the new words and sentence patterns exactly.

② Cultural awareness. Students can develop correct values and positive emotional attitudes.

③ Thinking quality. Students can use English to think independently and creatively.

④ Learning ability. Students will have the awareness and ability to work hard to improve their English learning efficiency.

(3)【中文版】教学过程

环节一:热身及导入

课堂一开始,师生互相问好后,教师会带领全班学生共同演唱 《What do you want to be 》这首英文歌曲,活跃课堂气氛。接下来,教师会向学生们展示关于工作的图片,提出问题:What do you want to be? Do you know your parents’ jobs? 并邀请学生分享他们的答案。学生们的答案可能各有不同,对此教师都会给予相应的反馈。通过师生互动,顺势引出本节课的核心话题“父母的职业”。

【设计意图】图片的内容形象、生动,能够快速将学生的注意力吸引到教学活动中来。同时,该活动也可以自然而然地引出本节课的核心话题,为接下来的活动做好铺垫。

环节二:任务前

(1)新知识教学。

带领学生学习重点单词“a teacher, a writer, a doctor, a worker”和句型“-What does your father/ mother do? -My father/ mother is ...”。

(2)预测。

请学生根据课文标题和图片对文本内容进行预测。

【设计意图】通过学习新的单词和句型以及对文本内容的预测,为接下来的听力环节做铺垫。

环节三:任务中

(1)泛听。

① 请学生第一遍听课文,概括文章大意。

② 请学生回顾重点单词和句型,并进行相应的练习。

(2)精听。

请学生再仔细听一遍课文,完成判断正误的任务。

①Mike’s father is a teacher. He teaches English.

②Mike’s mother is an English teacher.

③Su Hai’s father is a factory worker. He makes sweets.

(3)跟读。

请学生跟随录音进行朗读,注意正确的语音、语调等。

【设计意图】通过泛听和精听培养学生的听力能力,同时帮助学生进一步理解材料文本的细节内容。

环节四:任务后

(1)复述。

请学生根据多媒体上的提示复述课文。

(2)角色扮演。

请学生以小组为单位分角色进行练习。鼓励学生运用课文中的重点句型,并在全班同学面前进行展示。教师对学生的表演给予评价。

T: Boys and girls, let’s do a role-play in groups of three. You should use some useful expressions to make up a new dialogue about the topic “What does your father/ mother do?” Five minutes for you. Let’s go!

【设计意图】通过复述和角色扮演,锻炼学生的口语表达能力,同时提高学生的合作意识。

环节五:小结作业

(1)总结。一名学生将担任“小老师”,总结今天所学的内容。

(2)家庭作业。听音频并朗读教材中的新单词,并和朋友讨论父母的职业。

【设计意图】帮助学生养成良好的学习习惯并加深对所学新知识的印象。同时将课内延伸到课外,有助于学生将所学知识应用于实际生活中。

(3)【英文版】Teaching procedures

Step1. Warm up and lead in

At the beginning of the class, the whole class will sing a song named What do you want to be to activate the class atmosphere, and then the teacher will show the picture of different kinds of jobs and ask questions: What do you want to be? Do you know your parents’ jobs? Some volunteers will be invited to share their answers. After that, the teacher will give corresponding comments on students’ answers and show the topic of this lesson.

【Justification】The picture is vivid and interesting, which can arouse students’ interest in the teaching activity. Meanwhile, it can also introduce the topic today naturally.

Step 2. Pre-task

(1) New knowledge teaching.

Guide students to learn the key words “a teacher, a writer, a doctor, a worker” and sentence patterns “-What does your father/ mother do? -My father/ mother is ...”.

(2) Prediction.

Let students predict the content of the conversation according to the title and pictures.

【Justification】Students can learn the new expressions and predict the content of the

conversation to pave the way for the next part of the listening.

Step 3. While-task

(1) Extensive listening.

① Listen to the text quickly and conclude the main idea.

② Review the key to words and sentence patterns and do the exercises.

(2) Intensive listening.

Ask students to listen to the conversation carefully and do the following task: True or false.

① Mike’s father is a teacher. He teaches English.

② Mike’s mother is an English teacher.

③Su Hai’s father is a factory worker. He makes sweets.

(3) Repetition.

Ask students to read after the tape and pay attention to the pronunciation and intonation.

【Justification】Through this part, students will comprehend the conversation and their listening ability to get specific information will be improved.

Step 4. Post-task

(1) Retelling.

Ask students to retell the text according to the instructions on the PPT.

(2) Role-play.

Students will act out the content in different groups. The teacher will encourage them to use the key sentence patterns and give a show in front of the class. Then the teacher will give his or her opinions about the performance.

T: Boys and girls, let’s do a role-play in groups of three. You should use some useful expressions to make up a new dialogue about the topic “What does your father/ mother do?” Five minutes for you. Let’s go!

【Justification】These activities can train students’ oral expression ability, and also raise their awareness of cooperation.

Sep 5. Summary and homework

(1) Summary.

One student will act as an assistant teacher to conclude what they have learned today.

(2) Homework.

First, listen to the audio and read the new words in the textbook.

Second, talk about their parents’ job with their friends.

【Justification】Students can develop good study habits and deepen their impression of what they have learned. At the same time, the in-class learning extends beyond the classroom, which helps students apply what they have learned in real life.

(四)

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

29.请根据上述材料完成下列任务:

(1)简要分析歌曲乐句及旋律特点。

(2)如指导第二学段学生学习这首歌曲,试拟定教学目标。

(3)依据拟定的教学目标,设计学唱曲谱环节的教学活动及设计意图。

29.【参考答案】

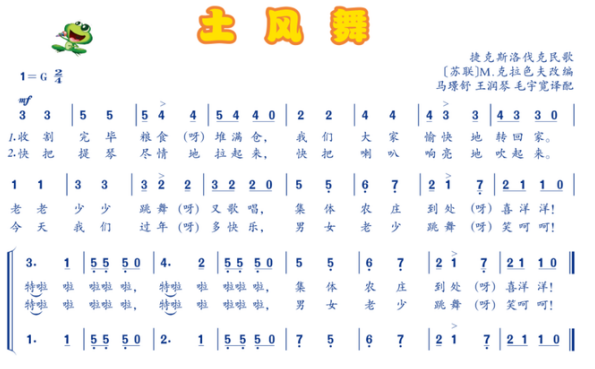

(1)《土风舞》歌曲乐句及旋律特点

这首歌曲为G自然大调,2/4拍。歌曲由六个乐句组成,第一、二、三乐句是严格地向下模进;第四、六乐句是完全重复;第五乐句是歌曲的对比乐句。从旋律上看,歌曲以三度以内的音程进行为主,同时出现了四度、五度及八度的音程跳跃,塑造了活泼、阳光的音乐形象。

(2)《土风舞》教学目标

①感受捷克民歌的美,通过视听结合、创设情境等方式,体会丰收的喜悦之情,进一步培养积极乐观的生活态度。

②学唱《土风舞》,积极参与演唱、欣赏、模仿、游戏、创编、师生互动等实践活动,对捷克民歌产生兴趣和学习热情。

③理解、掌握大切分节奏的演唱,在感受丰收的喜悦之情的同时进行音乐编创和赏析,进一步提升音乐表现能力和艺术创造能力。

(3)《土风舞》学唱曲谱教学环节

环节一,初步感知

1.初听歌曲,请学生思考:“听完这段音乐,你内心有着怎样的感受呢?音乐速度又如何?”

学生回答。(欢快地,中速)

2.复听歌曲,请学生闭目思考 “听完这段音乐,你脑海中浮现了怎样的画面呢?”

学生自由想象。

3.三听歌曲,请学生跟随音乐自由律动。

环节二,探究音乐

1.教师引导学生用la哼唱歌曲旋律,请学生自主发现问题。

学生自由回答,引出大切分节奏的问题。

2.针对该问题,设置如下练习,并在练习中解决问题。

①请学生通过多媒体课件观察大切分节奏的特点,教师为学生编写一条4 小节、有针对性的节奏/旋律练习。具体如下:

2/4 X X X │ X X X │ X X X │ X X ‖

②请学生运用课前分发的奥尔夫乐器双响筒和沙槌进行节奏模仿,巩固节奏意识,教师予以鼓励性评价。

3.加歌词演唱歌曲,提示学生充分呼吸,咽腔打开,笑肌抬起,气息平稳,唱出欢快的感觉,同时解决歌曲处理问题。

①教师通过弹唱歌曲,引导学生视唱歌曲乐谱,并提问学生:“歌曲的音乐情绪该如何表现呢?”

学生自由回答,教师补充整理,引出如下问题并解决。

a.力度记号,掌握重音记号的实际演唱效果,并尝试模唱。

b.配乐朗诵歌词,理解歌词“特啦啦啦”衬词的作用,创设情境进行模仿练习。

②请学生运用所学的歌曲处理知识,以小组为单位,结合恰当的舞蹈动作上台展示歌曲,教师给予鼓励性评价。

4.教师追问:“这首歌曲表达了怎样的感情呢?” (丰收的喜悦之情)

设计意图:

《义务教育艺术课程标准(2022 年版)》中明确提出,音乐教学中应以审美感知、艺术表现、创意实践及文化理解四方面的核心素养为导向展开课程设置。以上教学环节寓教于乐,积极融入了上述核心素养,可以引导学生充分参与音乐实践活动,循序渐进地解决学唱曲谱的问题。

(五)

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

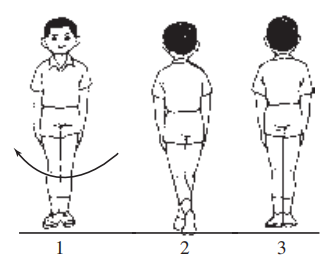

向后转

动作方法:口令:“向后——转!”听动令后,以右脚跟和左脚掌为轴同时用力,从右向后转体180度,重心落在右脚,随即左脚向右脚靠拢,成立正姿势。

30.根据上述材料完成下列任务:

(1)阐述“向后转”的动作要点。(4分)

(2)如指导1、2年级学生学习,试拟定教学目标。(9分)

(3)依据拟定的教学目标,设计教学活动并说明理由。(27分)

30.【参考答案】

(1)动作要点:以右脚跟和左脚掌为轴,转体180度,转动时两腿挺直,两臂贴紧身体,上体保持正直。

(2)教学目标

①了解体操项目的规则、相关注意事项及向后转的动作的运用,发展协调、平衡等身体素质,提升体能,能够掌握向后转并尝试在比赛中运用。

②通过对向后转这一动作的学习,加深对体操项目的认识,养成参与体育运动的习惯,提升情绪控制能力,学会团结协作。

③在游戏和竞赛中强化规则意识和责任意识,能够自尊自强,主动克服困难,树立勇敢顽强、积极进取、挑战自我、追求卓越的精神品质。

(3)本节课的教学环节

环节1:开始部分

课堂常规:

1.体育委员整理队伍,检查人数,向教师报告。

2.师生问好。

3.宣布本次课教学内容和要求。

提问导入:同学们,有谁还记得我们上节课学习了什么技术动作?大家异口同声的说是向左转和向右转的技术,大家记得非常清楚,那今天老师就在上节课的基础上,再带领同学们学习一个新的转体动作--向后转。

4.安排见习生。

【设计理由】通过这一环节使学生收心凝神,明确课的内容及要求。运用提问导入的方式,符合小学学生的学情,更能激发学生兴趣。

第二环节:准备部分

1.游戏名称:反口令趣味跑。

游戏方法:以老师为圆心,同学们呈一路纵队,逆时针慢跑成圆,在慢跑过程中听从老师口令,做出相反动作并继续进行慢跑。

游戏规则:如果老师喊的是举左手跑,同学们需要将右手举起,并继续进行慢跑。

组织方法:圆形队列。

要求:听从指挥,充分热身。

2.徒手操

5节,每节一个8拍,两拍一动,动作:头部运动、扩胸运动、腰部运动、膝关节运动、踝腕关节运动。

组织:四列横队,体操队形。

要求:动作标准,节奏准确。

【设计理由】通过这一环节,使学生充分热身,调动他们的学习热情,为接下来的学习做好铺垫,避免受伤。

环节三:基本部分

1.示范讲解

教师第做完整动作示范并提问,老师是从身体的那一侧进行转体的?

师生共同总结得出:听动令后,以右脚跟和左脚掌为轴同时用力,从右向后转体180度,重心落在右脚,随即左脚向右脚靠拢,成立正姿势。

【设计理由】帮助学生建立动作表象,明确动作基本要求及关键环节,为接下来的练习做好准备。

2.练习

1.复习练习

组织教学:全班同学成体操队形散开。

要求:进行向左转、向右转的练习。

2.分解练习

组织教学:全班同学成体操队形散开。

要求:根据老师口令进行练习:1.向后转体,2.并脚。

3.分组练习

组织教学:以列为单位,将队伍分成四组,每组同学自行喊口令进行练习。

要求:动作标准、不许交头接耳、禁止打闹。

4.小组练习

组织教学:两名同学为一组。

要求:一名同学进行观察,另一名同学进行连贯向左转、向右转、向后转练习,相互之间依次进行。

【设计理由】通过设置循序渐进的练习,能够让学生逐步掌握向后转技术动作,符合学生的发展规律。

3.检验——“队列标兵”

方法:全班同学,以排为单位将队伍分成4组,每组同学依次进行两节课所学的向左转、向右转、向后转战术,老师根据标准程度以及整齐度进行打分,分数高的组获得胜利,获得标兵小组称号。

规则:动作标准,整齐划一。

组织教学:根据学生的表现,教师和学生做出互评、师评。

【设计理由】学以致用,巩固所学,让学生体会游戏的乐趣,保证本课的适宜运动量。

环节四:结束部分

①健身气功——八段锦

双手托天理三焦、左右开弓似射雕、调理脾胃须单举、五劳七伤往后瞧、摇头摆尾去心火、双手攀足固肾腰、攒拳怒目增气力、背后七颠百病消。

组织:四列横队,体操队形。

要求:找准节奏,动作标准。

②课堂小结:教师总结学练情况,鼓励全体同学的表现,激励全体学生。

③宣布下课、师生再见、回收器材。

教学组织:四列横队。

【设计理由】整理放松,有助于学生运动后的迅速恢复,平复心境。通过总结及下课,帮助学生认识到本节课的收获,获得情感上的提升,养成遵守规则的良好习惯。

(六)

请认真阅读下列材料,并按要求作答。

31.请根据上述材料完成下列任务:

(1)该内容主要涉及艺术实践类型是什么?除材料中提到的偶戏,请再列举两例。(8分)

(2)如指导第一学段学生学习,试拟定教学目标。(10分)

(3)依据拟定的教学目标,设计新授环节的新授活动并说明设计理由。(22分)

31.【参考答案】

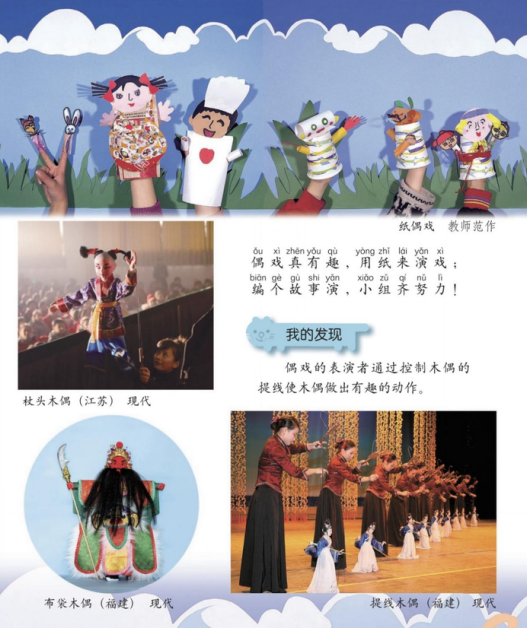

(1)美术学科课程内容中的四类艺术实践包括欣赏·评述、造型·表现、设计·应用和综合·探索。本课属于综合·探索。

(2)①知道偶戏的表演形式及制作方法,根据故事制作卡通纸偶。

②通过自主、合作、探究的学习过程,提高动手能力,形成创意实践的核心素养。

③体验制作的乐趣,感受美术的魅力,培养热爱生活的情感。

(3)环节一:初步感知

教师播放木偶戏《西游记》,提问:什么是偶戏?学生回答,教师利用多媒体进行总结:偶戏就是木偶剧,表演者通过控制木偶提线使木偶做出有趣的动作。

【设计理由】通过初步感知,运用多媒体展示相关内容,帮助学生对本节课的新知识有一个初步认识。

环节二:深入探究

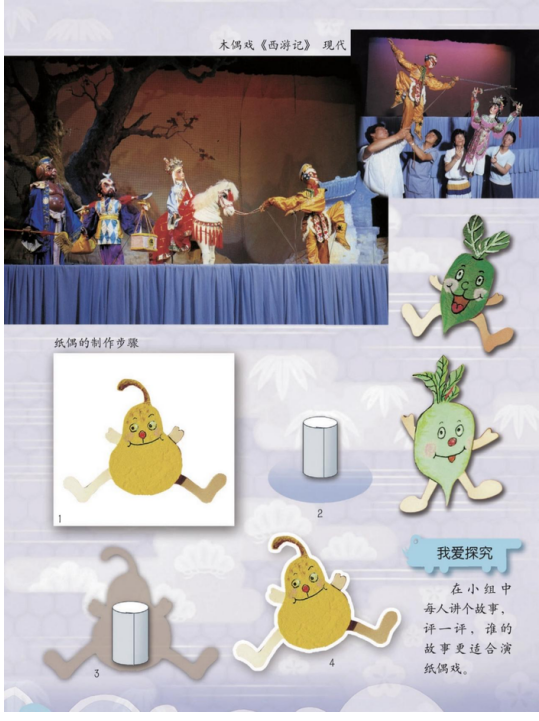

①教师展示木偶作品,提出问题:偶戏有哪些类型?学生回答,教师总结:杖头木偶、布袋木偶、提线木偶等都是常见的类型。

②教师展示纸偶的制作示意图,请学生小组讨论:纸偶运用哪种方法制作?怎样完成生动的纸偶作品?学生回答,教师总结:纸偶由绘画、粘贴、剪裁等方式制作,制作时要抓住形象特征才能创作出可爱生动的作品。

【设计理由】通过启发式的提问、讨论等方法,充分调动学生的思维,将其带入学习情境,引导学生对纸偶的制作方法有更深入的认识。

环节三:教师示范

①教师示范纸偶的制作方法:首先,画出纸偶的卡通形象并剪裁;其次,用卡纸卷出身体;最后,粘贴组合完成。

②教师展示优秀学生作品。

【设计理由】教师的示范能带动学生的感官,帮助学生清晰地看到创作过程,拓宽学生思路,为学生自己动手创作打下基础,突破本课重难点。

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)